経緯

独学で建築士試験に合格しました。大学で建築学科でしたが、建築から逃げ、関係ない仕事をしていましたが、コロナで暇が出来たため、受験しました。

動機としては、建築から逃げたことを少し後悔していたのと試験を軽く考えていたこともあり気楽に受け始めました。そのため、塾の費用は払えず、実務経験なし、友人なしでしたので、ネット上の情報に大きく助けられました。

一年目は製図でランク2、2年目でなんとか合格させていただきました。ストレートではないし運がよかっただけなので偉そうなことは言えませんが、合格が嬉しいのもあり、情報を残しておきたいと思います。

1年目、学科

12月頃、法規以外の市販テキスト4種と法令集をかいました。一ヶ月くらいかけて出版社のガイド通りアンダーラインを引きました。性格次第ですが、割と楽しい。

その後3月くらいまでにテキストをただただ読みました。試験範囲を理解する意図。全く無理では無さそうだったので、ここで決意し試験へ申し込みをしました。ちなみに読んだ教科書はこれです。八重洲ブックスで立ち読みして好みのものを選んだだけです。合計15000円くらい。メルカリには総合資格の教科書なども売ってますが、違法なのと、さすがに倍以上の金額の価値はないと思うので買わなくていいかと思います。

4月からの勉強としては、試験元で公開している7年分の過去問を一周とちょっとしました。ネットで調べると過去問を何周もするよう書いてありましたが私は無理でした。土日に五科目解いて、平日で選択肢全ての知識を教科書やネットで調べました。ほぼネットでした。難しいなと思ったものはだいたいtakのブログで解説されていてとても嬉しかった。

施工の知識がまったくなかったのでどこかの工務店のYouTubeで家を立てる流れだとか、杭打ちとか、左官とかの動画を見たりしました。効率は微妙ですが、楽しめました。環境は調べても答えに当たれないことも多く、ふんわりした理解が多かった。

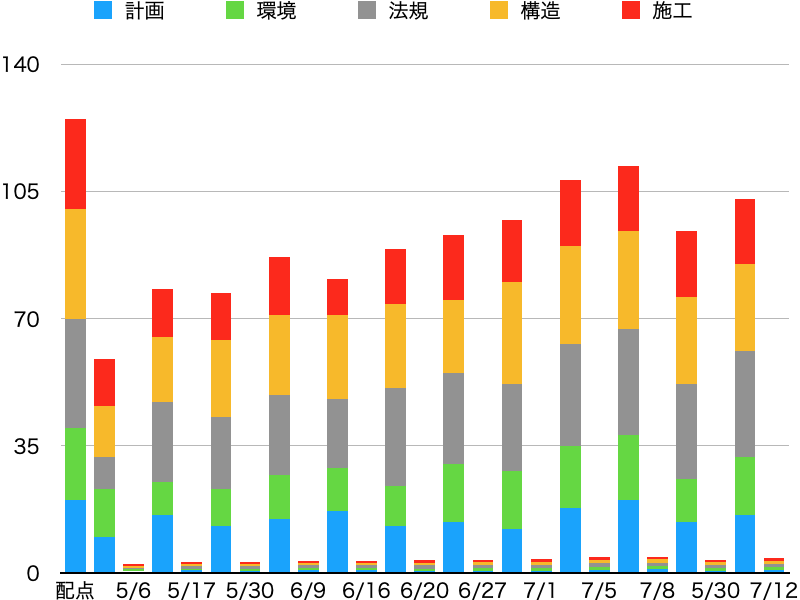

ちなみに点数の推移です。大体90点が合格基準

学科は総合資格の無料模試がありますが、過去問の問を組み合わせただけなので、問題としての価値はないのと受験者が少ないからか現在地もわからないので無用だと思いました。

ちなみに一月頃、総合資格の営業の方にお話を伺いました。相場観がわかったので、お会いしてよかった反面、塾に入っていない人の合格は不可能だとか、予想的中率を過大に話したり、学科製図ストレートじゃない人は採点が厳しくなるだとか、過度に不安を煽られたのが気になってしまいました。

1年目、製図

学科の合格発表まで放置。発表後もモチベがなく、8月頃製図版を買いました。2万円。メルカリで半額くらいなので、よかった気もしますが、綺麗な方がやる気になるかなと。お茶の水の画材屋さんで製図用紙10枚買いました。千円くらい。製図用紙は日建、総合資格のサイト見てたらそれぞれくれた気がします。

何したら良いかわからず、テキスト買いました。これ。正直誤植が多くてストレスでしたが、何もわからない状態からは解放してくれました。

具体的な学習としては最初は直近の5枚くらい過去問を写しました。一枚6時間くらいかかります。どれも寸法がわからず困るので、テキストだったり国交省の資料なりを見ながら想像しつつでした。

その後エスキスを始めてみました。まとまった時間がなく、iPadでやってました。こんな感じ。やり方はテキストをみたり、YouTube上の人を参考にしました。結論としては、人によって覚えられる内容が異なるので自己流でまったく問題無いと思います。

9月後半までに自分で製図したものは5枚くらいでした。途中でLINEのオープンチャットに入り、日建の模試があることを知り、一万円くらいのものをうけました。ギリギリ時間内に終わりましたが内容はひどく、厳しいことを言っていただきました。相談の時間があり、知識不足だったので質問も浅かったですが、長い時間しっかり答えていただきました。初めて人にみてもらうのは本当に有意義でした。この日の帰りに日建のテキストを買いました。

模試から本番まで3週間程度はやる気が出て、15枚くらい書きました。テキストの問題や過去問を解きました。LINEのオープンチャットでも一度だけ添削してもらいました。ただ独学は課題が周りの方と合わないのであまり見てもらえず。

ただ時間内に終わらないことが怖かったのでエスキスー製図ー記述でやりました。ランク3にならなければ実質合格、採点基準を見て記述が雑でもランク2以上だろう、ランク2以上ならほぼ1だろう、という割り切りで挑みました。短い時間で対策や予想をたて、作戦自体はうまくいったような気がします。

というのも、本番、その通りランク2になってしまいました。復元答案など作ってませんが、記述に20分程度しか残せず、そこが原因だと思います。また振り返れば20枚程度しか製図用紙をつかってませんでした。努力不足でした。にしてもラストスパートはかけたので悔しかったです。

合計時間の推移。本番は390分なので、時間内に終わらない時の方が多いままでした。

2年目、製図

申し込みだけしました。5月頃から始動。一年目の試験元の解答を2個とも写しました。そのあとは課題発表まで過去問3つやったくらい。過去問を眺めてどんな表現が必要か見ていました。例えば水勾配の記載が近年なかったのが復活していたりと。またフリーハンドで製図もしてみました。最終的には一部のみの採用になりましたが、速度を早くするにはいい練習だと思いました。

道具を集めるのだけは楽しかったので、シャーペンを結局5種類くらい買いました。3千円くらいしたオレンズネロを採用しました。新作ってのもテンションあがりましたし、ノックしないでいいというのはアドバンテージかなと。0.7のシャーペンも書いましたが、結局0.5mm1本で書いてました。

課題発表されてから、ネット上の無料の課題や過去問を解きました。またLINEの添削部屋に入り、添削はしませんでしたが、どんな施設や部屋を各塾が予想してるのか参考にしました。

日建の模試も再び受け、大変有意義でした。最初の担当講師の方は知識が少ない方でしたが、別の講師の方を呼んでくださり、丁寧に指導いただきました。ちなみに模試の問題は日建に通塾されている方が途中で解く問題なようです。日建のテキストを買うと、模試が半額になるので模試だけより、テキスト+模試の方が安くすみました。

2年目は結局25枚程度製図しました。記述はテキストのものをコピーし、移動時間に眺める程度でした。製図時間が短くなれば、記述の時間が増えて、結果記述もよくなった気がします。

感想

独学が無理な試験では全く無いと思います。ただ、アクセスしにくい情報も多く、勉強時間は通塾されてる方より多くかかるとは思います。加えて、図面は見てもらわないと不安がすごいので、これが一番の問題だと感じました。

私でよければ時期が来たら図面見てコメントするボランティアとかしたいなと思ってます。

その他

ちなみに独学でも費用としては、結構かかりました。登録したらもう数万円…

受験料 20000*2回

学科テキスト 3000*4科目

法令集 3000

製図板 25000

シャーペン 1000*4本+3000*1本

三角定規 3000

消しゴム・シャー芯 1000

製図用紙 1000

製図テキスト 4000

日建模試 11000+5500

日建テキスト 3000*2冊

計 12万円くらい…

コメント